实验室概况

学术影响力及服务国家重大战略需求情况

实验室在科研布局上力求契合地球科学发展的新趋势,着眼现代地球科学的四大支柱-地球系统观测、地球系统过程、地球系统模式与地球系统管理,突破了传统地学专业的学科分类模式,在学科布局上瞄准一流、注重特色、强调学科交叉,围绕地球系统科学和地球系统数值模拟中的关键科学与技术问题开展研究,涵盖了大气科学、海洋学、生态学、地理学、计算机科学、经济学和行星科学等当代地球科学研究的重要分支。

实验室自建立以来,与地学相关的众多的国际著名机构纷纷来校访问,与实验室建立合作关系,使清华大学地学学科的影响迅速提升。例如,联合国环境发展署、美国地质调查局、欧洲联合研究中心等机构多次协助清华大学牵头开展世界最高分辨率的全球地表覆盖制图工作。美国多所相关著名高校都与实验室开展具体的科学合作。国际著名企业Google、Microsoft、Intel等均有科研人员与实验室开展了项目合作。

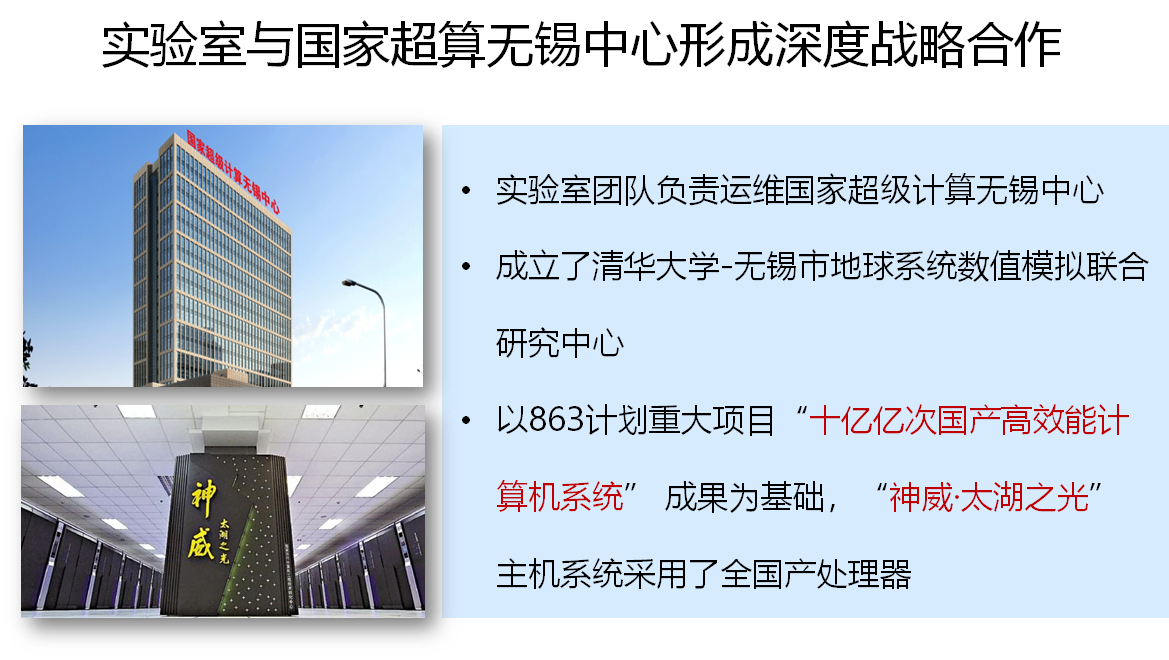

实验室不断联合国内外优势研究单位,建立了多部门协同发展并及时共享成果。实验室与中国气象局联合共建了数值预报实验室、地球系统数值模拟实验室和气象信息处理工程技术研究中心在深化数值预报与气候模拟技术、高性能计算技术、信息处理技术等领域的合作,推动地球系统数值模拟高科技成果和产品在气象领域的广泛应用。2016年实验室和无锡市、无锡江南计算技术研究所、清华计算机系合作运营,维护国家超级计算无锡中心的世界上最快的计算机 “神威·太湖之光”超级计算机,并成立了清华大学-无锡市地球系统数值模拟联合研究中心,为实验室开展研究增添了助力。

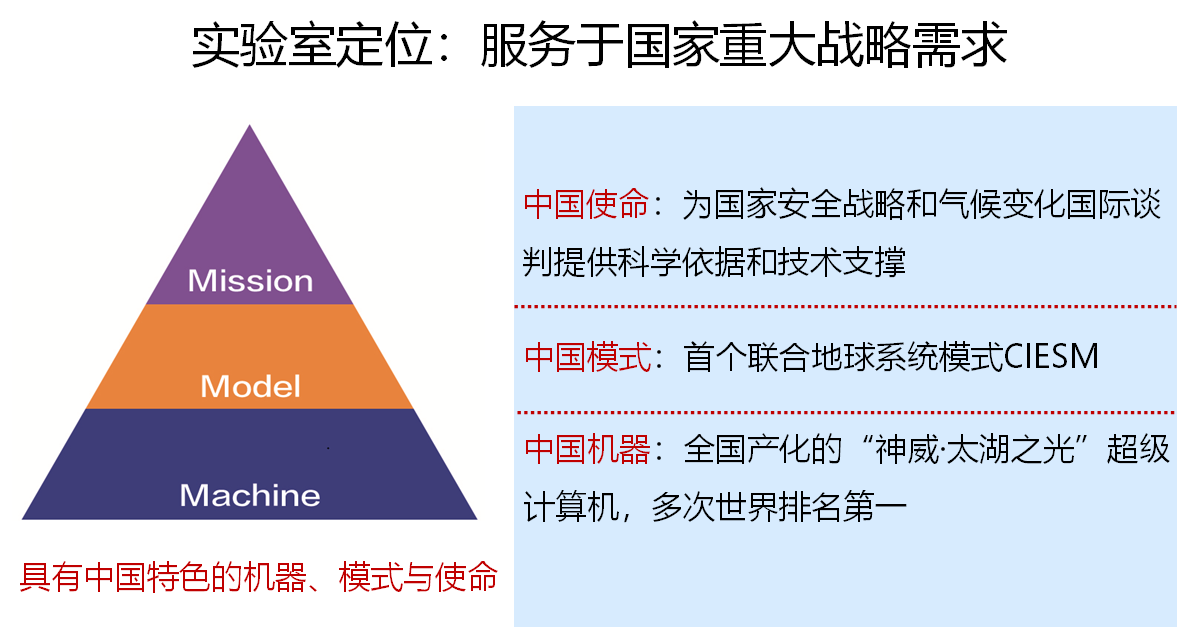

实验室在坚持自主创新的同时,借鉴国际模式发展的趋势和先进技术,参与建设国家“十二五”重大科技基础设施建设项目“地球系统数值模拟装置”,促进我国地球系统数值模拟水平进入世界领先国家行列,加速地球系统学科的交叉融合和定量化进程,促进国家高性能计算机发展战略实施,提升国家防灾减灾能力、环境治理能力和城市管理能力,为国家安全战略和气候变化国际谈判提供科学基础。

重要研究成果与贡献

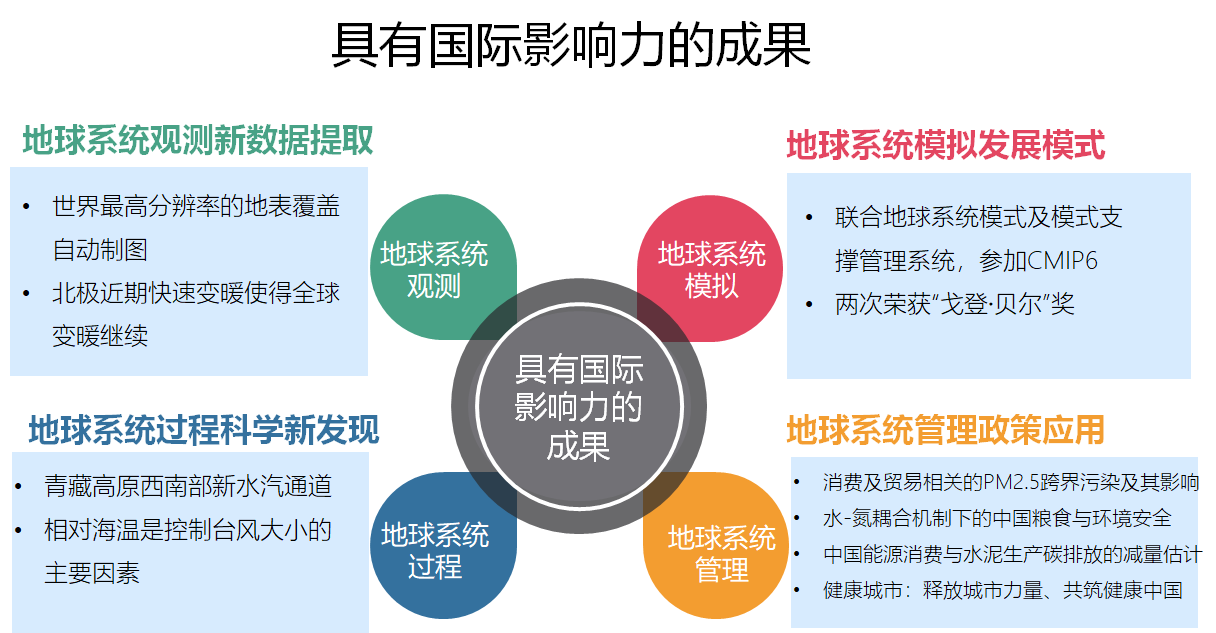

实验室主要研究方向包括地球系统观测、地球系统过程、地球系统模式和地球系统管理,实验室近五年发表论文728篇,撰写专著5本,取得了一系列具有国际影响力的成果。

首先是地球系统模式的发展。地球系统模式是实验室发展的重中之重。实验室基于国产“神威·太湖之光”超级计算机发展了联合地球系统模式CIESM,这一模式及其和支撑软件的成功研制使得全国产超级计算机系统“神威·太湖之光”在地球系统数值模拟领域的可用性和有效性得到充分验证,CIESM的计算规模和模拟性能国际领先,部分技术方案已被国际模式界认可,相关成果荣获了两次超算领域最高奖——“戈登·贝尔”奖,带动了国内高性能计算机、大气科学、海洋科学、遥感和环境科学等学科的交叉融合。这是地学学者与计算机学者紧密合作的成功案例。

其次地球系统观测的新数据提取。实验室人员利用陆地卫星数据,率先完成全球最高分辨率的地表覆盖自动制图。由于使用超级计算机,使原来在年尺度上才能完成的工作,现在在天尺度上完成。近几年这一自动制图能力不断完善,已经具备了对世界任意区域,任意时间实现24小时地表覆盖制图的能力。实验室还和国家气候中心合作,将新的地表覆盖数据应用到陆面模式的发展当中。此外,近实时地表覆盖制图为认识迁徙鸟类等野生动物的栖息地特性提供了基础数据。这体现了地理学者与计算机和大气科学研究人员合作的潜力。

在地球系统过程的科学认识方面,实验室人员通过观测数据分析和模式模拟发现了青藏高原水汽来源新通道。研究表明随着全球变暖,更多的印度平原水汽会被对流抬升到对流层高层随大气环流被输送到青藏高原,从而增加青藏高原的降水。在对不同迁徙路径上禽流感病毒毒株演化的时空分布和系统发生学分析,发现毒株随迁徙路线演化,为制定禽流感策略提供了新途径。这些都是实验室提升科学认识的例子。

在地球系统管理的政策应用方面,实验室人员利用能源经济和健康经济模型计算出我国实现排放峰值目标可以获得巨大的健康效益。2030年,健康效益接近电力设施改造的投入,而到2050年,健康效益远远超过电力设施改造的成本。

承担科研任务

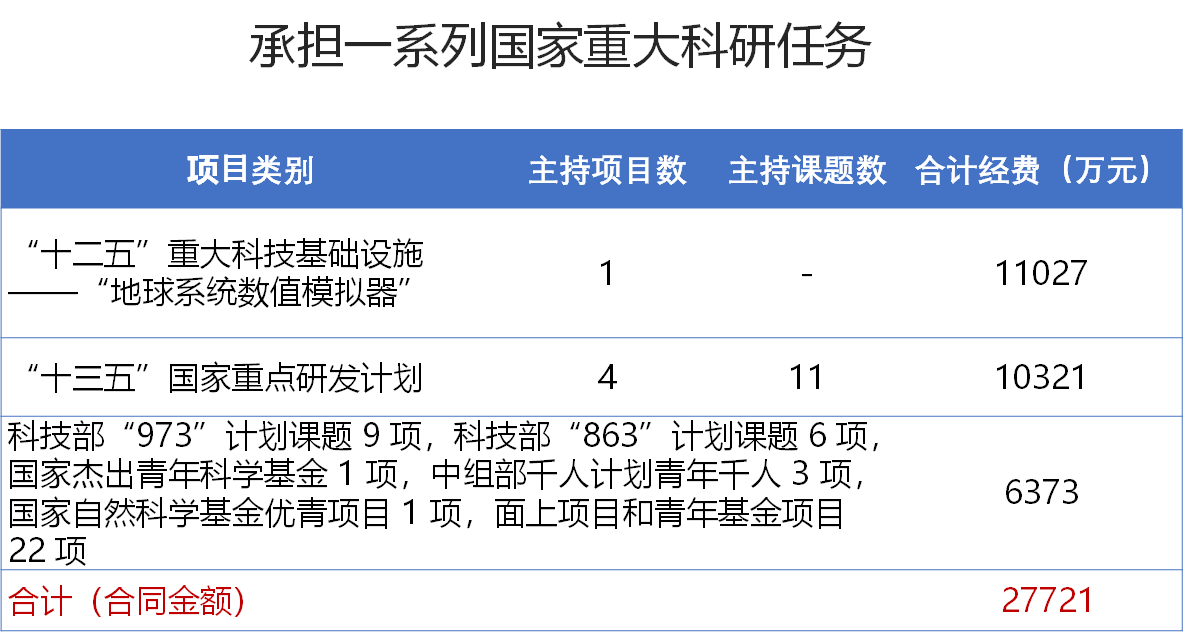

实验室立足科学前沿、面向国家需求,瞄准国民经济和社会发展的重大核心关键科技问题,围绕实验室的四个重点研究方向,实验室在评估期内,共承担科研项目288项,合同金额44963万元,到账金额21142万元。具体包括:国家“十二五”重大科技基础设施共建项目1项,科技部“973”计划课题9项,“863”计划课题6项,国家重点研发计划4项项目牵头,14项课题牵头,国家杰出青年科学基金1项,中组部海外高层次人才引进计划之青年海外高层次人才引进计划4项,国家自然科学基金面上项目10项。

另外,实验室还主持了多项“万人计划(青年拔尖人才、领军人才)” 项目、教育部及其他部委项目、北京市项目;以及承担多项地方、企事业单位委托的横向和国际合作项目。在承担以上科研任务的过程中,实验室取得了丰硕的科研成果,培养并锻炼了一批中青年科研人才,极大推动了本学科基础科学及应用领域的发展。

实验室优势

实验室拥有一批年轻的不同学科方向且紧密合作的研究队伍,在过去五年里,实验室在地球系统观测、模式、过程、管理、全球变化经济学和星球健康等方面取得了一系列成果,主要包括全球高分辨率地表制图、完成联合地球系统模式1.0版本的开发并参加第六次国际耦合模式比较计划(CMIP6)、连续两次获得戈登贝尔奖等,联合开发了一系列具有国际影响力的模式和支撑软件,发表文章位居国内同类型实验室前列。这些充分反映了实验室在学科交叉和地球系统模拟和科学认识方面的特色,实验室在国内国际的影响力和地位不断上升。

实验室存在问题主要是受限于办公面积和实验室岗位的限制,实验室人员规模较小,技术支撑岗位和人员的数量和质量需要提高。同时在地球系统科学的一些方向,如海洋、生物地球化学方面的人才和研究还较为薄弱,需要补充。在全球气候变化和人类社会经济相互作用和影响可以继续增强。

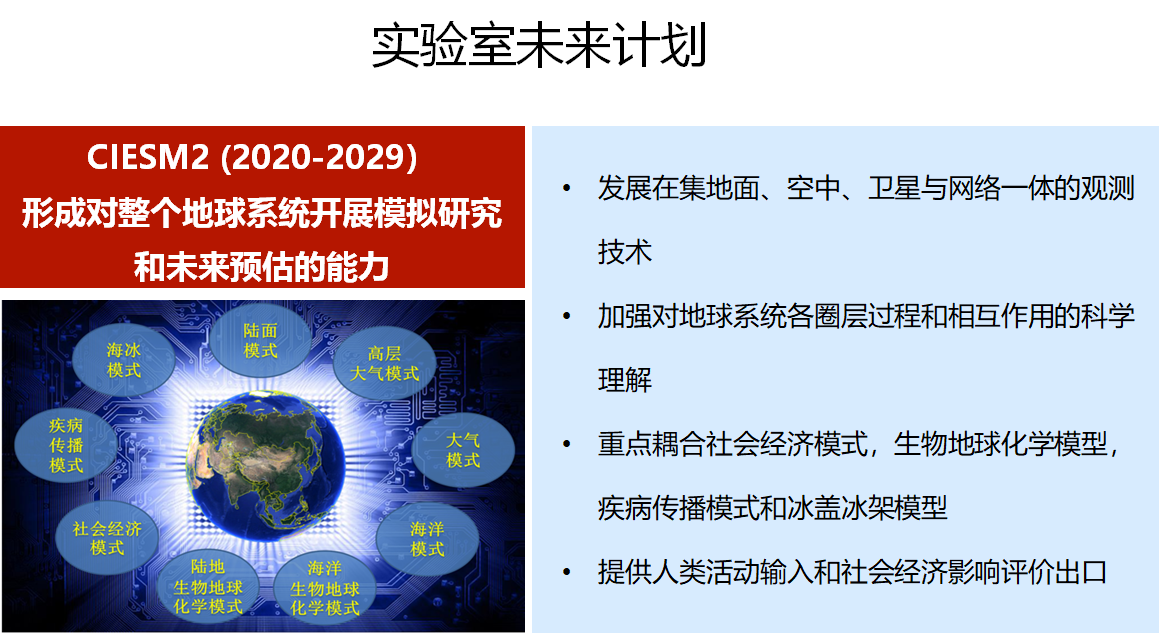

未来五年,实验室将在前期发展的良好基础上,继续深入地球系统科学的认识,完成联合地球系统模式2.0版本的开发,耦合生物地球化学过程,冰盖模型和社会经济发展于一体,形成对整个地球系统未来预估的能力,支持国家防灾减灾和经济发展。

为此,实验室将在土地变化、大气辐射、大气化学、陆地和海洋生物地球化学、星球健康、地球系统模式框架、地球系统科学大数据和能源经济学等方面全球公开招聘优秀人才。同时推进地球系统科学本科生的招生和培养工作,开设一系列面向学校所有学生的公共素质课。积极争取国家项目和社会捐赠,不断提高实验室的建设能力,同时开展更为广泛的国际国内合作,不断提升我国地球系统科学的水平和国际影响力。

这些发展离不开教育部和学校在资金和人才方面的大力支持,实验室也将不断开拓产学研结合的道路,通过不断的创新和科研成果转化,提高持续发展能力。

下一个五年工作任务

未来五年,实验室将在前期发展的良好基础上,继续深入地球系统科学的认识,完成联合地球系统模式2.0版本的开发,耦合生物地球化学过程,冰盖模型和社会经济发展于一体,形成对整个地球系统未来预估的能力,支持国家防灾减灾和经济发展。

大气模式发展需要打通短期天气预报和长期气候预报之间的壁垒,实现短期和长期模拟一体化。发展新的全球生态学,模拟不同时空尺度生物与环境间相互作用,以及生物地球化学过程、机制,以及耦合特征的监测与模拟,对生物圈对全球气候变化的影响和适应等。

发展基于无线传感网的地球环境监测技术,通过清华大学电子、自动化和计算机等学科的优势,与地学结合,实现在环境监测方面取得新的突破。在集地面、空中、太空传感器一手监测数据与网络二手信息于一体的环境监测时代,为地球系统科学发展提供新的数据平台。

官方微博

官方微博 官方微信

官方微信