首页

实验室讲席教授关大博揭示近期中国碳排放变化趋势的驱动因素

发布时间:2018-07-19

7月2日,清华大学地球系统科学系“荣钢”讲席教授关大博在《自然·地球科学》(Nature Geoscience)发表题为“产业升级及能源结构转型促进中国碳排放结构性下降”(Structural decline in China’s CO2 emissions through transitions in industry and energy systems)的研究论文,估算了2000-2016年间中国碳排放变化趋势,并使用指数分解方法定量分析了这一变化的驱动因素。该研究利用作者开发的公开透明、免费下载使用的碳排放数据库编制了中国国家及区域级碳排放清单,指出产业升级及能源结构转型是中国近年来二氧化碳排放下降的主因。大约自2005年开始,中国成为世界上最大的碳排放国,因此中国的碳排放趋势直接影响有关气候变化的“巴黎协定”的具体落实,举世瞩目。该研究成果可为政府制定减排政策,加速碳减排进程提供科学依据。

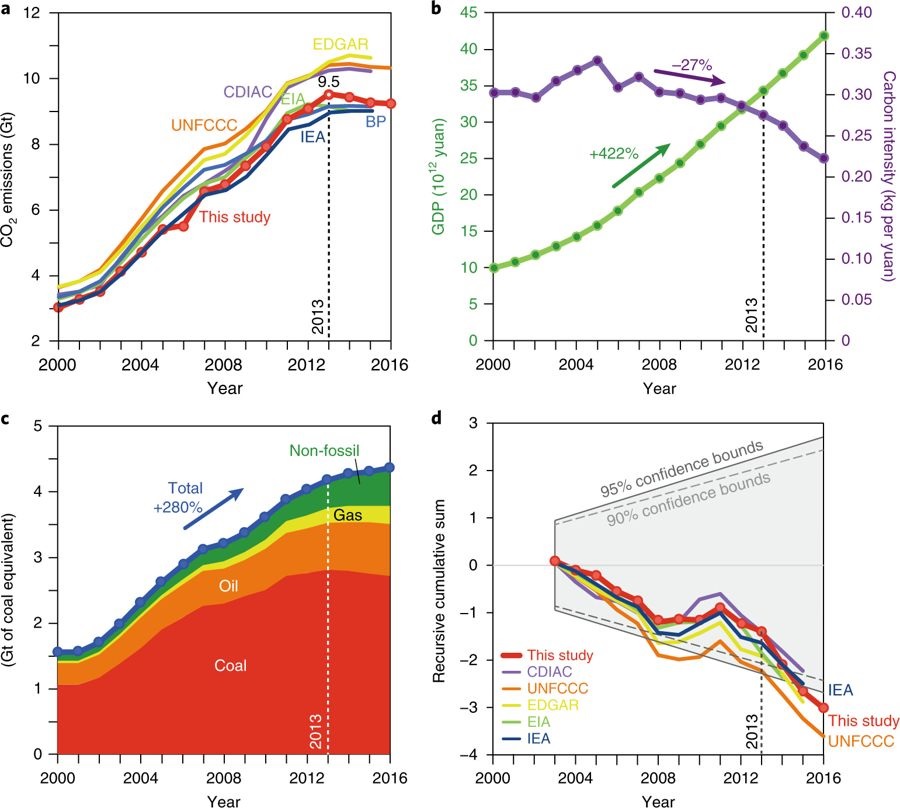

这一新的研究基于关大博教授领衔开发的中国碳排放清单(CEADs),包含17种化石燃料,以及7种工业过程的相关排放,涵盖农业、工业、服务业、居民生活消费等在内的46个社会经济部门,与省区级以及城市排放清单保持高度的一致性、比较性,具有相同核算口径、数据来源、清单格式等。研究发现,中国的碳排放量在2000-2013年间呈增加趋势,从2000年的30亿吨增加到2013年的95亿吨,年排放增速达到9.3%。而2013-2016年间碳排放连年下降,2016年下降至92亿吨。研究结果表明,2007-2013年间基础设施投资是中国经济增长的主要驱动力,由此导致碳排放量迅速增加。2013年后,中国基础设施建设投资放缓;与此同时,产业结构升级,煤炭消费量下降,推动了碳排放的下降。研究认为,中国的碳排放在未来几年可能呈波动趋势,但由于中国的产业结构正在持续转型过程中,未来基础设施建设投资也可能继续下降,因此碳排放显著向上反弹的动力不足。而中国在未来进一步减少煤炭消费比例,推动产业结构升级,这都可能成为中国碳排放持续下降的驱动因素。

2000-2016年中国二氧化碳排放及其他相关指标的变化

清华大学地球系统科学系“荣钢”讲席教授关大博为文章的第一和通讯作者,文章的合作者包括剑桥大学博士后孟靖、伦敦大学学院讲师米志付、东安格利亚大学博士后单钰理、清华大学地球系统科学系教授张强和副教授刘竹、剑桥大学高级讲师大卫·雷纳(David M. Reiner)、加州大学尔湾分校副教授史蒂文·戴维斯(Steven J. Davis)、暨南大学教授张宁和上海财经大学教授邵帅。本工作获得了国家自然科学基金、国家重点研发计划、国家社会科学基金,以及中国工程院的经费支持。

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41561-018-0161-1

官方微博

官方微博 官方微信

官方微信