首页

实验室博士生徐菲在《整合动物学》发文

发布时间:2017-10-10

近日,地球系统数值模拟教育部重点实验室博士生徐菲为第一作者、司亚丽副教授为通讯作者在《整合动物学》(Integrative Zoology)在线发表了题为“Local temperature and El Nino Southern Oscillation influence migration phenology of East Asian migratory waterbirds wintering in Poyang, China”的研究论文。鄱阳湖国家级自然保护区管理局的刘观华局长为论文的合作作者。

气候变化可能导致一系列迁徙物候现象发生改变。譬如全球气候变暖引起早春温度上升导致食物可利用性的改变,有些物种可能无法及时适应气候变化,导致繁殖时间与食物空间资源丰裕期的不重叠,造成种群数量的下降;也有研究认为气候变化使大部分欧洲水禽延迟了秋季迁徙时间。然而当前相关研究多集中于欧美迁徙路线,且重点关注繁殖地温度和候鸟到达时间,东亚迁徙路线及越冬地迁徙物候往往被忽略。对长距离迁徙鸟类来讲,迁徙时间受越冬地、迁徙路线上和繁殖地气候条件的影响差别极大,仅关注繁殖地无法真正理解到达繁殖地时间的改变机制及对繁殖成功率的影响。本文基于冬栖地迁徙物候,分别分析了2002-2013年越冬于鄱阳湖国家级自然保护区的9种水鸟到达离开时间的年际波动及其与局部温度因子(十月温度、秋季温度、三月温度、越冬期温度)和厄尔尼诺-南方涛动(ENSO)指数的相关关系,试图回答局部温度和宏观尺度南方涛动如何影响东亚水鸟到达离开冬栖地时间这一科学问题。

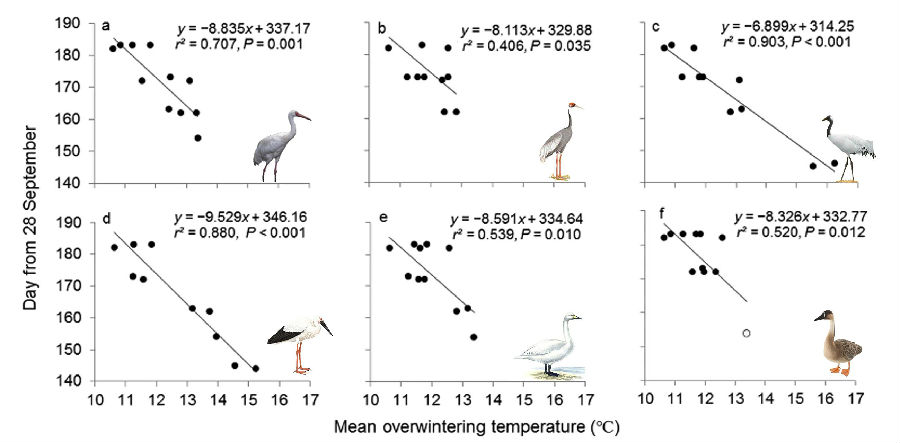

图1 显示越冬期平均温度对东亚水鸟春季离开鄱阳湖冬栖地时间的影响

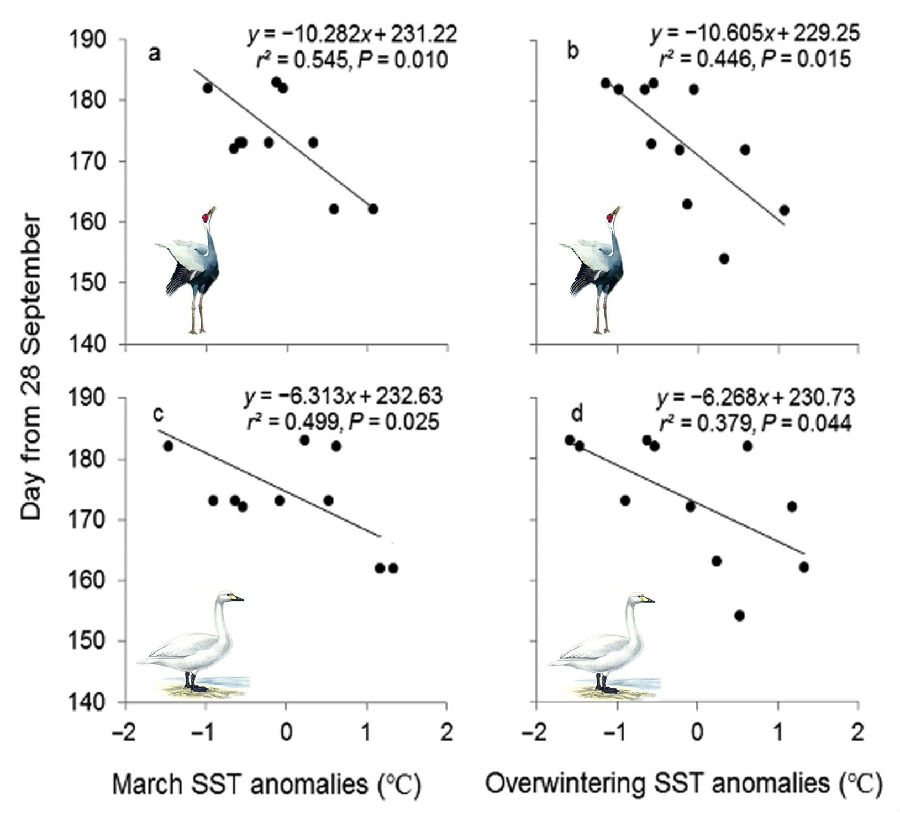

图2 显示三月ENSO和越冬期ENSO指数对东亚水鸟春季离开时间的影响

研究发现:大部分水鸟在10月到达、3月离开鄱阳湖冬栖地,12年间东亚水鸟的到达离开时间没有显著提前或延后的趋势。虽然到达时间与温度、ENSO指数之间均未发现明显的相关关系,但是水鸟春季迁徙离开鄱阳湖冬栖地时间与越冬期温度及ENSO指数呈现显著的负相关,即温暖的越冬期使水鸟更有机会获得较为丰富的食物资源,及时积累足够的能量,有利于推动候鸟早日离开冬栖地,反之亦然。

综合结果表明,水鸟对局部温度长时间的累积效应的响应比对离开当前的短期效应以及大尺度气候波动的响应更加敏感。研究结果将为更好地理解水鸟迁徙格局的环境机制及气候变化的潜在影响起着重要作用。

根据Thomson Reuters2016年度的文献引用报告,《Integrative Zoology》2016年的影响因子为2.070。

附原文链接:

Xu F, Liu G, Si Y (2017). Local temperature and El Ni?o Southern Oscillation influence migration phenology of East Asian migratory waterbirds wintering in Poyang, China. Integrative Zoology 12, 303–17.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1749-4877.12248/full

官方微博

官方微博 官方微信

官方微信